Informations générales

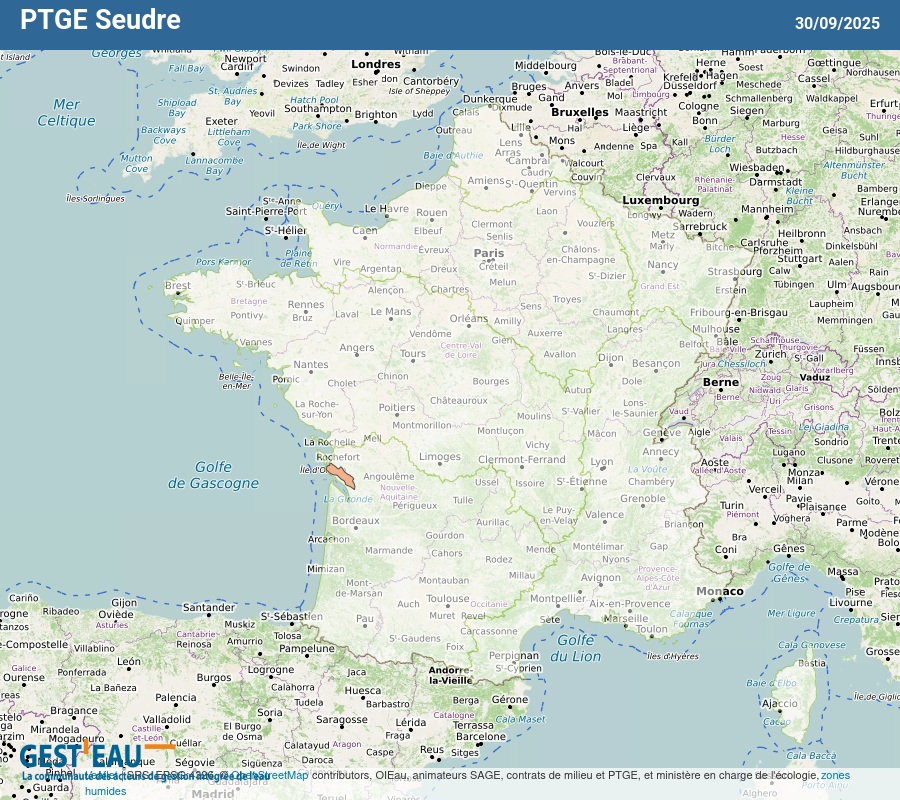

Carte et disposition C9 du SDAGE 2022-2027

Un PTGE qui vise à instaurer une gestion quantitative globale de la ressource en eau à l'échelle du bassin de la Seudre. Les usages du territoire : - Agriculture - Eau Potable - Ostréiculture - Tourisme (forte préssion) - Zones de baignades Des prélèvements en totalité dans les nappes du crétacé (12Mm3/an), avec une très forte saisonalité : 72% du total des prélèvement en période de basse eaux (54% agriculture / 18% AEP-tourisme). Accentuation de l'abaissement du toit de la nappe = rupture de l'alimentation du fleuve Sur la période 1986-2023 : DOE respecté 2 années sur 10 DCR franchi 6 années sur 10 Objectif du PTGE Seudre: - résorber le déficit quantitatif chronique du bassin en assurant un équilibre entre les besoins des usages et la ressource disponible, en garantissant le bon fonctionnement des milieux aquatiques - atteindre les seuils de référence définis sur le territoire (DOE).

Amélioration de la qualité de l'eau : réduction des sources de pollution diffuse et domestique. Amélioration du suivi de la qualité des eaux (substances émergentes). Préservation des nappes captives pour assurer les besoins en eau potable du futur. Amélioration de la qualité des nappes libres. Valorisation des eaux usées traitées issues des STEP pour l'irrigation. Valorisation/gestion des eaux d'exhaure des carrières. Réduction du gaspillage de la ressource dans tous les usages : amélioration des rendements réseau, gros consommateurs, etc. Répartition de la ressource dans le temps : stockage de l'eau (substitution). Restauration/préservation des fonctionnalités des têtes de bassin. Répartition de la ressource dans l'espace (adapter les usages à la ressource disponible). Restauration des zones humides pour retrouver les services écosystémiques rendus en termes de stockage naturel et d'auto épuration des eaux (pratiques culturales). Aménagement des versants : ralentissement des écoulements et favorisation de l'infiltration (implantation d'éléments filtrants, par exemple des haies). Gestion des eaux pluviales en zones urbanisées. Gestion/entretien des cours d'eau (gestion des barrages, nettoyage, etc.). Restauration du fonctionnement hydromorphologique des cours d'eau (continuité écologique, renaturation, etc.) Développement et/ou maintien de filières agricoles adaptées à la ressource en eau. Accompagnement du monde agricole vers des pratiques répondant aux enjeux du territoire (agroécologie, biodiversité, diversification des cultures, cultures à haute valeur ajoutée, etc.). Amélioration de l'efficience (= rendement par unité d'eau) de l'irrigation. Sensibilisation du grand public et des acteurs. Amélioration des connaissances sur les exploitations agricoles du bassin, les bénéfices de l'agroécologie, les services écosystémiques rendus, impacts des prélèvements sur les débits, etc. Prise en compte du changement climatique dans l'élaboration et la mise en oeuvre des actions du PTGE (évolution de la ressource, adaptation des systèmes d'exploitation, évolution des besoins selon les différents usages, etc.) . Maintien/développement de l'élevage extensif notamment pour conserver les zones humides

Caractéristiques

Le bassin versant : - 64km de long - 67 communes traversées par la Seudre ou ses affluents - Des milieux aquatiques à protéger, préserver et restaurer - Des risques à maîtriser (inondations et submersion marine) - Des usages à concilier Eléments de climatologie : - Variations importantes des précipitations sur 1993-2017 de l'ordre de 200% sur la période de septembre à mars (période recharge nappes). - Projections du changement climatique sur la Seudre : . +0,3°C tous les 10 ans . +18% d'évapotranspiration à l'horizon 2050 . de nombreuse incertitudes vis-à-vis du régime de précipitations. Eléments pédologiques : - Une grande diversité des sols sur le territoire, se traduisant par des capacités de stockage de l'eau contrastées. - 37% des sols ont une réserve utile inférieure à 100mm, 48% une RU comprise entre 100 et 150mm et 15% une RU supérieur à 150 mm - Les doucins hydromorphes en amont du bassin et les terres de marais disposent d'une réserve en eau élevée. Les ressources souterraines : - La Seudre et ses nappes souterraines évoluent dans un contexte calcaire. - Le bassin repose sur un empilement de nappes libres (connectées à la surface) et captives (isolées de la surface). Il existe un lien étroit entre ces différentes nappes et les écoulements superficiels. - La piézométrie des nappes déscend assez fréquemment en-dessous des seuils de référence et d'alerte (POE/PCR). - 4 masses d'eau ne respectent pas les critères de bon état au sens de la DCE. - Les nappes libres ou semi captives sont plus vulnérables aux pollutions s'infiltrant avec les eaux de surface (nitrates, produits phytosanitaires). Les ressources superficielles : La Seudre est alimentée par des apports d'eau douce de nappes dites d'accompagnement : - Le turonien-Conacien : alimente le secteur amont, Sa déconnexion en période de basses-eaux induit un fonctionnement intermittent. - Le Cénomanien : alimente le secteur moyen, Son niveau, supérieur à celui du fond du lit du fleuve, lui confère un écoulement réputé permanent. L'ensemble des masses d'eau du territoire ne respectent pas le bon état au sens de la DCE. Des masses d'eau de surface dégradées au regard de : la pollution organique, du taux d'oxygène dissous et des paramètres biologiques (altération des habitats). CONSOMMATIONS EAU POTABLE - 5,6 hm³ prélevés en moyenne pour l'eau potable entre 2010 et 2018 principalement en Seudre moyenne. Alimentation extérieure en provenance : - Des bords de Gironde : 4,6 hm³ (2016) - Autres réseaux : 1,3 hm³ (2016) Les gros consommateurs d'eau (campings, établissements médicaux, collectivités, etc.) représentaient 960 000 m³ en 2016. Très forte pression de prélèvement en période touristique (estivale). IRRIGATION AGRICOLE - 68 848 ha d'après le RA 2020 (sur la totalité des emprises communales du bassin) - SAU moyenne : 95 ha dont 22 ha irriguée en 2020 - 993 exploitations dont 204 irrigantes en 2020 - 41% de cultures céréalières et 21% de prairies - Besoin en eau estimé : 6,94 hm³ - Seudre aval : 1,6 hm³ - Seudre moyenne : 3,6 hm³ - Seudre amont : 1,74 hm³ INDUSTRIES - 350 établissements industriels : - 44 000 m³/an d'eau prélevée en moyenne entre 2010 et 2015. - 60 % des prélèvements industriels étaient consacrés au thermalisme en 2016 - Eaux d'exhaure des carrières (rejetées dans le milieu) : - Grézac : 1,3 hm³/an (moyenne 2013-2017) - Saint-Sornin : 717 090 m³/an (moyenne 2014-2017) USAGES INFEODES AUX MILIEUX La conchyliculture - 283 entreprises ostéicoles (2015) - Près d'1/3 de la surface du marais salé (2011) et 91 % des claires utilisées pour l'affinage. - 5000 concessions sur le périmètre de la Seudre/Maumusson - 2 Labels Rouges pour la "pousse en claire" et la "fine de claire" La pêche professionnelle - 56 pêcheurs à pieds professionnels (2017) - 78 pêcheurs professionnels licenciés (2016/2017) - Intérêts importants pour la pêche de la civelle (quotas pour le repeuplement de l'espèce) TOURISME ET LOISIRS - 9 700 résidences secondaires (2016) - 8 800 emplacements en campings dans 48 campings - Pratique du canöe-kayak (en club ou en loisirs) - Pêcheurs de loisirs et chasseurs : respectivement 19 590 adhérents et 20 000 adhérents en Charente-Maritime. MILIEUX NATURELS - Des nappes libres ou captives vulnérables aux pollutions. - Une situation de déficit quantitatif chronique (3 années "normales" depuis 1990). - Près de 80 % du linéaire de la Seudre suivi a connu au moins un assecs entre 2004 et 2012. - Un territoire caractérisé par de nombreuses zones humides d'intérêt patrimonial : - 5 000 ha de marais doux - 9 000 ha marais salé,

OUGC Cogest'eau

Déroulement et état d'avancement

Etat des lieux et diagnostic terminés et validés par le Préfet. Programme d'action voté en CLE le 21/03/2024. Envoyé le 06/11/2024 pour validation par les Préfets.

Le préfet a approuvé le programme d'actions le 30/12/2024.

Emergence

Etat des lieux et diagnostic

Elaboration

Mise en œuvre

Révision

Gouvernance

Commission locale de l'eau du SAGE Seudre (suivi de la démarche et garantie de la cohérence) Comité technique (suivi et validation des travaux) Commissions thématiques et comité technique restreint si sujet particulier à traiter

CLE Seudre

Voir le document correspondant

Commissions thématiques

Nomination : 26 juillet 2017 Période : 18 mois à compté de la nomination Rôles : Les Garants sont Nommés par la CNDP (Commission Nationale du Débat Public - créée en 1995 et Autorité indépendante depuis 2002) après sélection par un jury indépendant pluridisciplinaire, et inscription sur une liste nationale. Leurs principales Régles déontologiques : Lors de leur nomination, chaque garant s'engage en faveur du débat public et notamment à : . Mettre en oeuvre les orientations générales et méthodologiques de la CNDP ; . Oeuvrer avec impartialité, équité et intégrité ; . Veiller à assurer à l'ensemble du public une information complète, objective, honnête et accessible ; . Favoriser l'expression du public et contribuer à ce qu'il obtienne les réponses aux questions posées ; . Veiller au respect de chacun et refuser les incivilités ; . N'avoir aucun intérêt, à titre personnel, à l'opération objet du débat public ou concertation; Dans le cas présent d'une concertation volontaire, les dispositions législatives prévoient que le Maître d'ouvrage définit seul les conditions de mises en oeuvre de la concertation (moyens d'information et d'expression, calendrier, organisation de réunions publiques, etc...). Dans ce cas, le rôle du garant consiste est principalement celui d'observateur « tiers indépendant » et de supervision : Il se résume à veiller à ce que les orientations et valeurs de la CNDP soient prises en compte, notamment : – Qualité et sincérité des informations diffusées ; – Bon déroulement de la concertation conduite par le maître d'ouvrage ; – Possibilité pour chacun de s'exprimer, d'être entendu, obtenir des éléments de réponse, – Mise en oeuvre d'outils d'information et d'expression du public. Le garant assure également un rôle de conseil méthodologique et de veille à partir des informations et documents que le Maître d'ouvrage s'engage à lui fournir de manière régulière et notamment : – les dossiers de présentation du projet ; – le calendrier détaillé de la concertation ou co-construction ; – la liste et le contenu des outils d'information ; – la liste et les caractéristiques des outils d'expression du public ; – le calendrier et les modalités des réunions avec le public, auxquelles il assiste ; – les questions posées par le public et les réponses apportées par le Maître d'ouvrage.

17 rue de l'électricité

17200 Royan

France

France

Financements

70 % AEAG 30 % autofinancement

AEAG 50-70% CD17 10%

Informations de référence

Documents

Documents des PTGE

Documents constitutifs du PTGE

Etat des lieux

Diagnostic

Programme d'actions

Délibérations et courriers d'avis préfectoraux

Exporter des données :

| EXPORTER LA LISTE DES COMMUNES |