Informations générales

- Reconquérir de la qualité de l'eau

- Préserver durablement les milieux aquatiques

- Maîtriser les risques d'inondation et d'érosion

- Préserver la ressource en eau

- Développer les connaissances, la sensibilisation et la concertation pour une gestion durable de la ressource

- Article 1 : Rejets - Règle 1

- Article 1 : Rejets - Règle 2

- Article 1 : Rejets - Règle 4

- Article 2 : Prairies, haies et autres éléments du paysage participant à la lutte contre l’érosion et les inondations, et au piégeage des polluants - Règle 5

- Article 2 : Prairies, haies et autres éléments du paysage participant à la lutte contre l’érosion et les inondations, et au piégeage des polluants - Règle 6

- Article 3 : Ouvrages hydrauliques et seuils - Règle 7

- Article 4 : Prélèvements dans les eaux superficielles - Règle 8

- Article 5 : Zones humides - Règle 9

- Article 6 : Eaux souterraines - Règle 10

- Article 6 : Eaux souterraines - Règle 11

- Article 7 : Plantes invasives - Règle 12

- Article 1 : Rejets - Règle 3

Caractéristiques

Rivières, rivière canalisée, zones humides et nappes

Les faibles pentes des cours d’eau induisent une exposition forte au risque d’inondation mais permettent également le développement de larges zones humides notamment dans la vallée de la Sambre.

Les eaux souterraines ne sont pas réparties de manières uniformes sur le territoire. Elles se trouvent localisées majoritairement dans des gouttières de roches calcaires fracturées orientées est-ouest, appelées synclinaux. L’eau est contenue dans les fissures de ces calcaires. Cette nature induit une vulnérabilité naturelle importante de ces nappes. L’ouest du bassin versant est constituée d’une réserve de moindre importance (craie) parce que moins étendue et d’épaisseur limitée sur ce secteur.

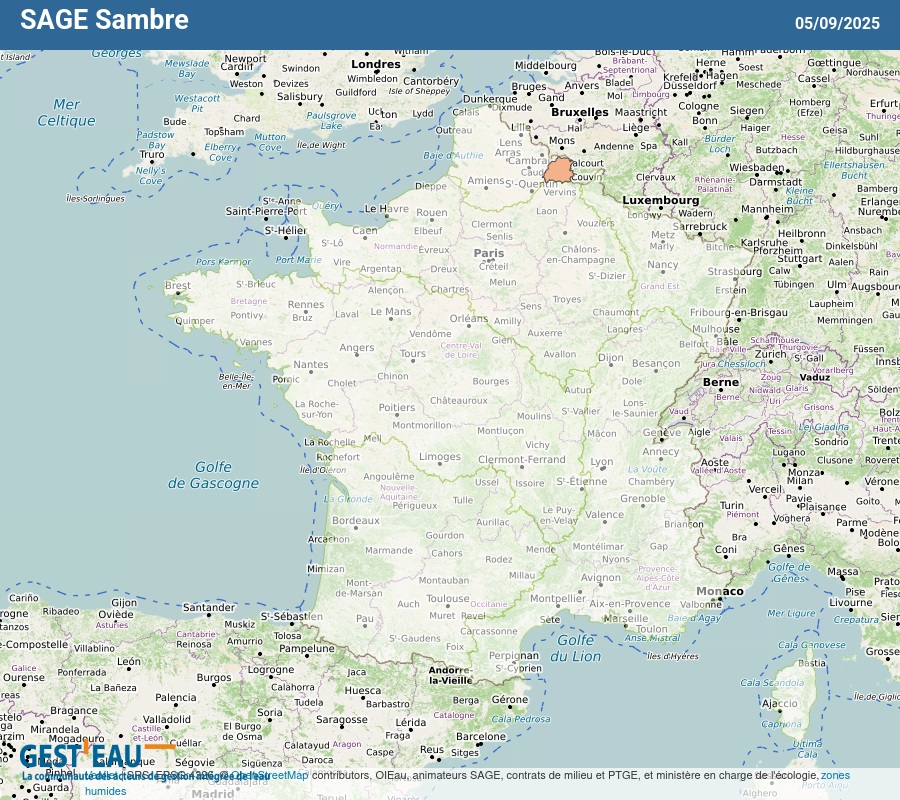

Le bassin versant de la Sambre est franco-belge : sur une surface de 2.740 km², 1.254 km² se situent en France et 1.486 km² en Belgique. Il fait partie du District International de la Meuse. En effet, la Sambre est un affluent de la Meuse (partie wallonne puis hollandaise jusqu’à la mer du Nord).

La Sambre et ses affluents l'Helpe Majeure et l'Helpe Mineure, ont fait l'objet d'un contrat de rivière qui a permis une meilleure gestion des cours d'eau. Pour répondre aux préoccupations des élus et appliquer les orientations et mesures constitutives de sa Charte, le Parc Naturel Régional de l'Avesnois a initié une réflexion sur l'opportunité de mettre en place un Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Une phase de concertation a permis de révéler nombre de problèmes de pollution, d'inondation, de conflits d'usages autour de la ressource en eau. Elle a permis dans le même temps de mettre en évidence une volonté profonde des acteurs locaux d'avancer et de mieux articuler les activités humaines entre elles, ainsi qu'avec le milieu aquatique et ceci au niveau du bassin versant. Cette concertation avait 3 objectifs : connaître les acteurs locaux et leurs actions, connaître les enjeux territoriaux et commencer une réflexion sur l'intérêt d'un SAGE.

Trois catégories d'acteurs ont été rencontrées : les élus concernés (126), les services de l'Etat (14 organismes) et les usagers (25 structures). Il y a eu des entretiens individuels pour les deux dernières catégories. Pour rencontrer les élus, notre objectif était d'aller dans les conseils communautaires. Quatre enjeux ressortent de ces entretiens : préserver la qualité des eaux, lutter contre les inondations, préserver le milieu aquatique et améliorer la concertation. Pour les deux premiers, l'agriculture est très souvent montrée du doigt. Les personnes rencontrées ont une demande de 4 ordres : obtenir une meilleure gestion de certaines activités, mener des actions concrètes (travaux, zone de protection¿), faire de la sensibilisation/communication et améliorer de la concertation entre tous les acteurs concernés.

- Gestion des zones humides

- Réseau hydrographique très dense

- Assainissement en zone rurale

- Protection de la ressource en eau souterraine

- Pollution des eaux superficielles

- Pression touristique

- Gestion transfrontalière des eaux

- Inondation et manque de concertation entre les différents acteurs préoccupés par la ressource en eau

La Sambre est un cours d'eau transfrontalier (franco-belge). Il prend sa source dans l'Aisne, près du Nouvion, dans la forêt du même nom, à une altitude de 210m et se jette dans la Meuse à Namur en Belgique. Une partie de ses affluents prend naissance en Belgique : Helpe Majeure, Thure, Hante... Sa longueur est de 208 Km dont 128 Km en France. Le bassin versant de la Sambre a une superficie de 2740 Km² dont 1254 Km² en territoire français qui correspond au périmètre délimité par le SDAGE. La Sambre est canalisée et navigable à partir de Landrecies où elle est rattachée au réseau fluvial du Bassin Parisien, par le canal de la Sambre à l'Oise.

Le Parc naturel régional de l'Avesnois est la structure porteuse du SAGE Sambre. Composé de 129 communes adhérentes, de 5 communes associées et d’une ville porte, le Parc naturel régional de l'Avesnois s'étend sur près de 125.000 hectares et abritent plus de 130.000 habitants. Classé "Parc naturel régional" en mars 1998, sa mission est de mettre en oeuvre un projet de développement durable fondé sur la préservation, la gestion et la mise en valeur du patrimoine, en partenariat étroit avec les habitants, les gestionnaires et les usagers des milieux.

Le territoire de ce bassin versant côté français possède deux entités distinctes : le Val de Sambre, plutôt urbain, très peuplé et industriel, et l'Avesnois, plutôt rural avec une population moins importante et une activité agricole marquant fortement l'identité locale. Ce territoire rassemble de nombreuses activités liées à la ressource en eau que ce soit au niveau industriel, agricole ou sportif, qui ont des impacts plus ou moins importants sur la ressource.

Déroulement et état d'avancement

Le SAGE de la Sambre a été arrêté inter préfectoral le 21 septembre 2012.

Le SAGE de la Sambre a été modifié pour mise en compatibilité avec le SDAGE 2016-2021. Cela a entrainé 2 modifications importantes :

- La classification des zones humides en 3 catégories, et l’opportunité, suite à ce travail, d’ajouter de nouvelles zones humides,

- La création de zones à enjeu environnemental pour l’assainissement non collectif.

L’ensemble de ces modifications ont suivi un long processus administratif depuis leur élaboration jusqu’à leur validation administrative en 2021. La participation du public par voie électronique a lieu du 1er mars au 31 mars 2022.

Le SAGE de la Sambre modifié a été approuvé par arrêté inter-préfectoral le 18 août 2022.

Emergence

Instruction

Elaboration

Mise en œuvre

Commission Locale de l'Eau

4 commissions thématiques :

- Reconquérir de la qualité de l'eau, présidée par M. Michel DUVEAUX

- Préserver durablement les milieux aquatiques, présidée par M. Gérard PINELLE

- Maîtriser les risques d'inondation et d'érosion, présidée par Mme Aurélie WELONEK

- Préserver la ressource en eau, présidée par M. Alain DELTOUR

- Développer les connaissances, la sensibilisation et la concertation pour une gestion durable de la ressource, présidée par M. Michel HENNEQUART

Structure porteuse et animation

Maison du Parc

Grange Dîmière

59550 MAROILLES

France

Fonctionnement

- Agence de l'Eau Artois-Picardie - Géraldine AUBERT - Tél : 03.27.99.90.00 - Email : g.aubert@eau-artois-picardie.fr

- DREAL de Bassin, Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Hauts de France - Laurent LEJEUNE - Tel : 03 22 82 90 66 - Email : laurent.lejeune@developpement-durable.gouv.fr

- Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Nord, Service Eau Nature et Territoire - Tél : 03 74 00 65 68 - Email : peen@nord.gouv.fr

- Direction Départementale des Territoires de l'Aisne, Service Environnement - Maxence BERDAL - Tél : 03.23.27.66.54 - Email : maxence.berdal@aisne.gouv.fr

- BURGEAP

- AQUASCOP

- Confluences

- Royal Haskoning

- Eco-Environnement Conseil

- Droit Public Consultants

Le Syndicat Mixte du Parc naturel régional de l'Avesnois (SMPRNA) est la structure porteuse de l'animation du SAGE.

- Conseil général du Nord : maximum 10 à 25%

- Conseil régional Nord Pas de Calais : maximum 10 à 25 %

- Europe Feder : maximum 50 %

- Agence de l'eau Artois - Picardie : maximum 20 à 50%

- Structure porteuse : 20%

- Conseil général du Nord : maximum 10 à 25%

- Conseil régional Nord Pas de Calais : maximum 10 à 25 %

- Europe Feder : maximum 50 %

- Agence de l'eau Artois - Picardie : maximum 20 à 50%

- Structure porteuse : 20%

Informations de référence

Envoi du périmètre par l'Agence de l'eau Artois-Picardie le 03/11/2020.

Documents

Documents généraux

Vie des territoires

Témoignage

Actes et contributions

Documents des SAGE

Arrêtés et délibérations

Arrêtés de périmètre

Arrêtés de composition de CLE

Arrêtés d'approbation

Déclarations

Documents constitutifs du SAGE

Etat des lieux

Plan d'aménagement et de gestion durable (PAGD)

Règlement

Rapport de présentation

Atlas cartographique

Fiches actions

Tableau de bord

Autres

Evaluation environnementale

Enquête publique

Etudes et rapports

Etudes

Actions de communication

Plaquettes

Réunions : compte-rendus et autres documents

Guides

Croisement de données

Exporter des données :

| EXPORTER LA LISTE DES COMMUNES |

| EXPORTER LA LISTE DES MASSES D'EAU |